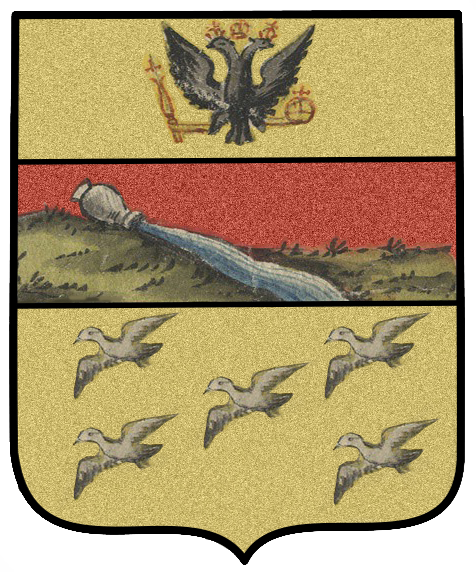

3-й благочиннический округ

Землянского уезда

Воронежской епархии

с. Евгеньевка (Озёрки).

Храм святой Марии Магдалины

ЕВГЕНЬЕВКА (ОЗЁРКИ).

ХРАМ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

Существуют два мнения о времени основания храма: 1812 и 1878 год. 1812 год как дата постройки храма основан на «кирпиче» в прямом значении этого слова: при ремонте колокольни был найден кирпич с памятной надписью «1812». Отсюда можно сделать вывод, что храм был построен в этом году. Однако для его сооружения могли применять не только новые кирпичи, но и от старых зданий, потому вполне возможно, что кирпич был изготовлен в 1812 году, но это не свидетельствует о том, что храм был построен тогда же. Как мы увидим ниже, церковь на самом деле построена намного позднее.

1878 год. По данным архимандрита Димитрия Самбикина, «Церковь в с. Озёрках, Землянского уезда, каменная с колокольнею, построена в 1878 году, на средства вдовы генерал-майора Надежды Михайловны Коровкиной. Земли 1,5 дес. усадебной, 32 дес. пахотной. Дом под церковный…»[1]. В страховой оценке храма также отмечен 1878 год постройки[2]. Для точного выяснения исторической истины обратимся к архивному документу, хранящемуся в фонде Канцелярии Святейшего Правительствующего Синода, – делу «Об образовании самостоятельного прихода при новостроящейся церкви в деревне Озёрки, Землянского уезда, и о назначении к ней причта»[3], датируемому 1878 годом. Согласно рапорту в Святейший Правительствующий Синод архиепископа Воронежского и Задонского Серафима, в августе 1876 года состоятельной вдове генерал-майора Надежде Коровкиной было позволено возвести в её помещичьем имении – деревне Озёрки Землянского уезда – на собственные средства каменную церковь для жителей деревни. Как объяснила Коровкина, жители сталкиваются с серьёзными затруднениями в посещении Успенской церкви села Касторного, к приходу которой они приписаны. Приходская церковь находится за рекою, в 8,5 верстах. Своими денежными средствами для постройки храма жители не располагают, а после возведения предполагаемой церкви не только жители её деревни, но и остальных ближайших постоянно будут иметь возможность посещать её[4]. Разрешение на строительство храма дано, но приход образован не был, и церковный причт также не был назначен. Консистория определила помещице обязательное условие: рассмотрение данных вопросов будет возможно после выделения ею земли для содержания церковного причта. В феврале 1877 года помещица предоставила подтверждённые волостным правлением общественные приговоры крестьян деревень Озёрки, Евгениевка, Графовка и Второе Раздолье о желании их относиться к приходу сооружаемой в Озёрках церкви. «При этом Коровкина объяснила, что для обеспечения содержания будущего причта при сооружаемой церкви, который будет состоять из священника и псаломщика, она обязуется отвести из своего владения 31 десятину полевой земли в 1½ верстах от деревни Озёрок, и две десятины усадебной земли в самой деревне Озёрках. На усадебной земле помещица строит два церковных дома, и внесёт государственными 5% бумагами 10 тыс. руб. с тем, чтобы получаемыми от этого капитала процентами, в количестве 500 р., причт пользовался вечно за обязательные требы»[5]. В приговорах своих жители близлежащих деревень пояснили, что они желают относиться приходом к сооружаемой Коровкиной церкви. Население первых двух деревень в силу того, что постоянно терпят большие неудобства с требами, каждый раз, проходя большие расстояния до их приходской церкви в селе Касторном, недовольны сложившимся положением вещей, поскольку в весеннее время через реку Вшивку переправы не бывает. А жители Второго Раздолья и Графовки – в силу того, что их приходская Покровская церковь в селе Красная Долина находится от первой в 5, а от второй – в 8,5 верстах, и на пути к ней течёт ручей, через который временами не бывает переправы. Местный благочинный отрапортовал духовной консистории, что из собранных им от крестьян деревень Озёрки, Евгениевка, Графовка и Второе Раздолье необходимых сведений он убедился, что все они, имея в виду постройку Коровкиной в Озёрках храма и снабжение ею будущего причта землёй, жильём и денежным жалованием, выразили желание добровольно войти в приход и быть постоянной паствой новостроящейся церкви. По информационной справке Воронежской духовной консистории оказалось: «Успенская церковь села Касторного, по Высочайше утверждённому расписанию приходов и причтов Воронежской епархии признана самостоятельною и при ней положено быть: настоятелю, его помощнику и двум псаломщикам, каковой причт и состоит при ней на лицо. Прихожан при сей церкви числиться 1923 души мужского пола; за отчислением же из ея прихода деревень Озёрок и Евгениевки, в количестве 305 душ, останется при ней 1618 душ мужского пола… Покровская церковь села Красной Долины, по тому же Высочайше утверждённому расписанию, признана самостоятельною и при ней положено быть: настоятелю и псаломщику, каковой причт и состоит при ней. Прихожан при сей церкви числиться 1058 душ мужского пола; за отчислением же из ея прихода деревень Графовки и второго Раздолья, в количестве 448 душ, в приходе ея останется 610 душ мужского пола»[6]. Церковный приход новостроящегося храма в Озёрках будет иметь 753 души мужского пола. В конце рапорта архиерей подводит итог: «Принимая во внимание неблизкое расстояние деревень: Озёрок и Евгениевки от Успенской церкви села Касторного, с затруднениями на пути; и деревень – Графовки и Второго Раздолья от Покровской церкви села Красной Долины, и то, что, за отчислением от Покровской церкви деревень Графовки и второго Раздолья, останется при ней 610 душ мужеского пола… и, признавая назначенное строительницею церкви в деревне Озёрках, вдовою генерал-майора, Надеждою Коровкиной обеспечение будущего причта сей церкви достаточным. Архиепископ Серафим представляет Святейшему Синоду дело об образовании самостоятельного прихода при новостроящейся церкви в деревне Озёрках из жителей сей деревни и деревень Евгениевки, Графовки и второго Раздолья, с определением в той церкви причта из священника, в качестве настоятеля и одного псаломщика, на средства, предложенные к содержанию госпожой Коровкиной, и с оставлением причтов – Успенской церкви села Касторного и Покровской церкви села Красной Долины в нынешнем их составе»[7]. 5 июля 1878 года по высочайшему указу Его Императорского Величества Правительствующий Синод слушал дело по представлению архиепископа Воронежского об открытии самостоятельного прихода при строящейся церкви с назначением к ней церковного причта из настоятеля и одного псаломщика. Приказали: «Так как вдовою генерал-майора, Надеждою Коровкиной изысканы достаточные средства для обеспечения предполагаемого самостоятельного причта при сооружаемой церкви, то ввиду сего Святейший Синод, согласно настоящему представлению Преосвященного Воронежского, определяет: Образовать из жителей деревень: Озёрки, Евгениевки, Графовки и Второго Раздолья самостоятельный приход при церкви деревни Озёрки с причтом из настоятеля и псаломщика, с тем, чтобы определённые на эти вакансии священник и псаломщик довольствовались средствами содержания, предлагаемыми ныне вдовою генерал-майора, Надеждою Коровкиной, а равно и теми, какие впоследствии будут предложены к обеспечению их остальными прихожанами; причём предоставить Воронежскому епархиальному начальству оставить в прежнем составе причты в тех приходах, от коих отчисляются указанные выше деревни; о чём и уведомить Преосвященного архиепископа Серафима указом; а в Главное Присутствие по делам Православного Духовенства передать, для сведения, выписку из настоящего определения. Подлинное определение за подписанием Святейшего Синода, в исполнение пропущено 19 июля 1878 года. Исполнено 14 августа 1878 года. Указ Преосвященнейшему Воронежскому за № 2504»[8]. Из данного архивного документа видим, что 1878 год – это не год построения храма, а время учреждения самостоятельного прихода и назначения церковного причта при строящейся церкви в деревне Озёрки. Церковь упоминается как строящаяся, т. е. постройка храма ещё не закончена. Таким образом, точное время построения в настоящий момент определить невозможно – вероятно, возведение церкви было завершено немного позднее 1878 года. В архивном фонде Отдела управления Воронежского губернского исполнительного комитета в списке действующих церквей Землянского уезда на 10 октября 1922 года значится храм святой Марии Магдалины, каменный. Договор с уездным исполкомом заключён 28 мая 1922 года. Церковь действующая[9]. Изъято церковных ценностей: чаша, дискос, крест, 2 тарелки, лжица, звездица, ковш, кадило, серебряная риза с иконы, 2 оправы с Евангелий, спорки с икон – общим весом 7 ф. 56 зол.[10] 30 декабря 1940 года (протокол № 39) храм в селе Озёрки Азаровского сельского совета Касторенского района закрыт[11]. Во время немецко-фашистской оккупации церковные богослужения в храме возобновились. 10 апреля 1946 года был заключён договор между верующими села Озёрки и Касторенским районным исполнительным комитетом о передаче в бесплатное и безвозмездное пользование здания храма[12]. В последующие годы церковь числится в списке действующих. В 1970 – 1971 годы произведён ремонт храма внутри и снаружи[13]. С 1998 года храм является памятником культовой архитектуры регионального значения.

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

В 30-е годы XX столетия в храм равноапостольной Марии Магдалины села Евгеньевка (Озёрки) во времена жесточайших гонений на христиан прибыли три монахини – Серафима, Ангелина и Херувима (Лиморовы). Матушки были насельницами Соловецкого монастыря, куда прибыли из Украины, 8 лет отсидев в тюрьмах. После освобождения временно поселились в Кучугурах, а позднее переселились в Танеево (Евгеньевка). Через какое-то время на сельский приход прибыл настоятелем храма иеромонах Геронтий (Лиморов). Монахини происходили из дворянского сословия: высокие, статные, полноватые; держались и говорили интеллигентно. Матушки украшали храм, пели на клиросе, шили и вышивали церковные облачения, имели архипастырское благословение входить в алтарь для помощи священнику в богослужении, читали псалтырь по усопшим, принимали милостыню от людей, которую жертвовали на храм и нуждающимся. К ним регулярно приезжали люди из различных местностей за советом, просили благодатных молитв и благословения. Монахиня Ангелина имела от Господа чудесный дар прозорливости. Молва об этом стремительно распространилась далеко за пределы прихода, так как матушка многим помогала и многих утешала. К ней приходили тяжело больные и получали чудесное исцеление, утешение. Своего дома у матушек не было – по данной причине они проживали в церкви с правой стороны напротив колокольни, сделав себе деревянные стеллажи для короткого отдыха. Матушек не раз задерживали, насильно заставляли отречься от веры и перестать принимать людей, однако Бог не оставлял их: по молитвам монахини Ангелины Отец Небесный помогал им – через несколько дней их выпускали из следственного изолятора. 19 августа 1932 года, в праздник Преображения Господня, иеромонах Геронтий почил от болезни сердца. 17 декабря 1950 года в праздник Святой великомученицы Варвары, в возрасте 83-х лет почила монахиня Серафима. В 1954 году в день празднования Преполовения Пятидесятницы в возрасте 83-х лет мирно почила монахиня Ангелина. А 8 ноября 1952 года в возрасте 78-и лет нашла своё упокоение и монахиня Херувима. Все 3 были захоронены на местном сельском кладбище, которое находится недалеко от храма. С ними покоится и прах иеромонаха Геронтия. По благодатным молитвам матушек верующие, как и при их праведной жизни, получают от Господа чудесное исцеление. Их место захоронения никогда не бывает безлюдно. Над могилами матушек и их брата, иеромонаха Геронтия, построена кирпичная часовня. При жизни матушка Ангелина говорила: «Если кто-то будет нуждаться в помощи, то пусть приходит ко мне на могилку и всё мне расскажет, а я их буду слышать, и буду помогать».

Примечания:

[1] Димитрий (Самбикин Дмитрий Иванович; архиеп. Казанский и Свияжский; 1839 – 1908). Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии : Вып. 1 – 4 [Текст] / Д. И. Самбикин. – Воронеж : тип. В. И. Исаева, 1884 – 1885. – Т. 4. – С. 104.

[2] Страховой отдел – страховые документы на церковное имущество по епархиям и уездам // РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Ед. хр. 243. Л. 63 – 68об.

[3] Воронежская епархия. Об образовании самостоятельного прихода при новостроящейся церкви в деревни Озёрки, Землянского уезда, Воронежской губернии, и о назначении к ней причта // РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Ед. хр. 1248.

[4] Там же. Л.1 – 1об – 2 – 2об – 3.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Там же. Л. 2об. – 3.

[8] Там же. Л.5 – 5об. – 6.

[9] Собрание сведений о церквях, монастырях, молитвенных зданиях, находящихся в уездах Воронежской губернии // ГАВО. Ф. Р-4. Оп. 1. Ед. хр. 473. Л. 66об. – 67.

[10] Описи церковных ценностей Воронежской губернии, изъятые в пользу голодающих Республики // ГАВО. Ф. Р-18. Оп. 1. Ед. хр. 402. Л. 140об.

[11] Списки церквей, закрытых по решению облисполкома за 1939 – 1941 гг. // ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 4. Ед. хр. 10. Л. 15.

[12] Касторенский Исполнительный комитет районного совета депутатов трудящихся // ГАКО. Ф. Р-3929. Оп. 3. Д. 242. Л. 2 – 2об.

[13] Там же. Л. 32; Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР // ГАКО. Ф. Р-5027.Оп. 5. Ед. хр. 22. Л. 21; Оп.2. Ед. хр. 8. Л. 145.

Иерей Александр Шашкин. Из книги "Касторенские святыни".

Архив: РГИА

Шифр: Ф. 799 Оп. 33 Д. 243

Июня 30 дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежавших церкви Св. Марии Магдалины села Озёрок третьего благочиннического округа, Землянского уезда, Воронежской епархии.

При осмотре строений оказалось, что означенной церкви Св. Марии Магдалины принадлежат нижеследующие строения:

1. Церковь Св. Марии Магдалины – каменная, окрашена масляной краской, покрыта железом, окрашенным в зелёный цвет. Длина её – 51? аршин, ширина – 24 аршина, высота до верха карниза – 19 аршин; имеет одну большую главу. Окон в церкви 6 и в алтаре 2 большие, и в куполе 8 окон малых. Дверей наружных железных створчатых – 5, дверей внутренних деревянных створчатых – 3. На больших 8 окнах имеются двойные рамы; печей нет. Оценена за восемь тысяч (8000) рублей.

Иконостас – длины 24 аршина, высоты 8 аршин. Оценён за четыре (4000) рублей. Колокольня в три яруса, общей высотой до верха карниза 24 аршина, с двумя окнами и одной дверью. Оценена за четыре (4000) рублей.

Ближайшая чужая постройка – дом вдовы псаломщика Скрябиной Юлии Васильевой – отстаёт от церкви в 35 саженях с южной стороны. Церковь построена в 1878 году, строение сохранилось хорошо. Оценена вместе с иконостасом и колокольней за шестнадцать тысяч (16000) рублей.

2. Церковный дом для священника – одноэтажный, деревянный, под железной кровлей, окрашенной в зелёный цвет. Длина его – 12 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина. Окон в нём 9, ширина их – 1 аршин, высота – 2 аршина, окна с двойными рамами, дверей в доме двустворчатых – 2 и одностворчатых – 4. Печь одна голландская. Сени под одной кровлей с домом, кирпичные, длины 4 аршина, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина, дверей в нем 3 одностворчатых.

Кухня под одной кровлей с домом и сенями, кирпичная, длина – 8 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина; окон в ней 3, с двойными рамами, дверей одна, печь одна русская. Построен дом в 1887 году. Постройка хорошо сохранилась. Оценка дома с кухней и сенями за две тысячи шестьсот шестьдесят (2660) рублей.

3. Амбар – деревянный, крыт железом, длина его – 10 аршин, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Оценён в двести десять (210) рублей. Построен в 1887 году, постройка хорошо сохранилась.

4. Хлев – досчатый, крытый околотом (т.е. соломой под глину), длина – 33 аршина, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Оценён за сто девяносто (190) рублей. Постройка хорошо сохранилась, построена в 1887 году.

5. Хлев из круглого дубового леса, покрытый околотом, длина – 13 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 3 аршина. Постройка хорошо сохранилась. Оценён за двести (200) рублей. Построен в 1887 году.

6. Навес досчатый – крытый околотом, длина – 24 аршина, ширина – 6 аршин и высота – 3 аршина. Примыкает к хлевам. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за двести (200) рублей. Построен в 1887 году.

7. Церковный дом для диакона – деревянный, с ??? кухней под железной кровлей. Длина совместно с кухней – 20 аршин, ширина – 8 аршин, высота – 3 аршина и 8 вершков. Окон в нём 8 с двойными рамами, высоты на 1 аршин и 12 вершков, ширина – 1 аршин. Дверей в доме одностворчатых – 3. Печей в доме две: голландская и одна в кухне русская. Сени к дому, тёсовые, под железной кровлей, длина – 4 аршина, ширина – 5 аршин, высота – 2 ½ аршина. Построен дом в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценка дома с кухней и сенями за тысячу двести десять (1210) рублей.

8. Амбар – деревянный, крытый соломой, длина – 6 аршин, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за восемьдесят (80) рублей.

9. Хлев деревянный, под соломенной кровлей, длина – 12 аршин, ширина – 5 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за сто сорок (140) рублей.

10. Навес – деревянный, под соломенной кровлей, длина – 5 аршин, ширина – 5 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за сто (100) рублей.

11. Сторожка при церкви – кирпичная, под железной кровлей, длина – 22 аршина, ширина – 8 аршин, высота – 3 аршина. Двери в ней одностворчатых – 4, окон 7 с двойными рамами, печей одна – голландская и одна русская. Построена в 1878 году. Постройка хорошо сохранилась. Оценена за двести (200) рублей.

Благочинный священник Дмитрий Нечаев

Священник Алексей Бунин

Священник Тихон Воскресенский

Священник Тихон Песков

Диакон Андрей М???

Псаломщик Николай Корыстин

Церковный староста Фёдор Седых

Представители от крестьян села Озёрки крестьянин Семён Павлов Плеханов, а за него неграмотного и за себя подписался крестьянин этого села Никифор Прохоров.

Шифр: Ф. 799 Оп. 33 Д. 243

Страховая оценка.

Июня 30 дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежавших церкви Св. Марии Магдалины села Озёрок третьего благочиннического округа, Землянского уезда, Воронежской епархии.

При осмотре строений оказалось, что означенной церкви Св. Марии Магдалины принадлежат нижеследующие строения:

1. Церковь Св. Марии Магдалины – каменная, окрашена масляной краской, покрыта железом, окрашенным в зелёный цвет. Длина её – 51? аршин, ширина – 24 аршина, высота до верха карниза – 19 аршин; имеет одну большую главу. Окон в церкви 6 и в алтаре 2 большие, и в куполе 8 окон малых. Дверей наружных железных створчатых – 5, дверей внутренних деревянных створчатых – 3. На больших 8 окнах имеются двойные рамы; печей нет. Оценена за восемь тысяч (8000) рублей.

Иконостас – длины 24 аршина, высоты 8 аршин. Оценён за четыре (4000) рублей. Колокольня в три яруса, общей высотой до верха карниза 24 аршина, с двумя окнами и одной дверью. Оценена за четыре (4000) рублей.

Ближайшая чужая постройка – дом вдовы псаломщика Скрябиной Юлии Васильевой – отстаёт от церкви в 35 саженях с южной стороны. Церковь построена в 1878 году, строение сохранилось хорошо. Оценена вместе с иконостасом и колокольней за шестнадцать тысяч (16000) рублей.

2. Церковный дом для священника – одноэтажный, деревянный, под железной кровлей, окрашенной в зелёный цвет. Длина его – 12 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина. Окон в нём 9, ширина их – 1 аршин, высота – 2 аршина, окна с двойными рамами, дверей в доме двустворчатых – 2 и одностворчатых – 4. Печь одна голландская. Сени под одной кровлей с домом, кирпичные, длины 4 аршина, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина, дверей в нем 3 одностворчатых.

Кухня под одной кровлей с домом и сенями, кирпичная, длина – 8 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 4 аршина; окон в ней 3, с двойными рамами, дверей одна, печь одна русская. Построен дом в 1887 году. Постройка хорошо сохранилась. Оценка дома с кухней и сенями за две тысячи шестьсот шестьдесят (2660) рублей.

3. Амбар – деревянный, крыт железом, длина его – 10 аршин, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Оценён в двести десять (210) рублей. Построен в 1887 году, постройка хорошо сохранилась.

4. Хлев – досчатый, крытый околотом (т.е. соломой под глину), длина – 33 аршина, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Оценён за сто девяносто (190) рублей. Постройка хорошо сохранилась, построена в 1887 году.

5. Хлев из круглого дубового леса, покрытый околотом, длина – 13 аршин, ширина – 12 аршин, высота – 3 аршина. Постройка хорошо сохранилась. Оценён за двести (200) рублей. Построен в 1887 году.

6. Навес досчатый – крытый околотом, длина – 24 аршина, ширина – 6 аршин и высота – 3 аршина. Примыкает к хлевам. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за двести (200) рублей. Построен в 1887 году.

7. Церковный дом для диакона – деревянный, с ??? кухней под железной кровлей. Длина совместно с кухней – 20 аршин, ширина – 8 аршин, высота – 3 аршина и 8 вершков. Окон в нём 8 с двойными рамами, высоты на 1 аршин и 12 вершков, ширина – 1 аршин. Дверей в доме одностворчатых – 3. Печей в доме две: голландская и одна в кухне русская. Сени к дому, тёсовые, под железной кровлей, длина – 4 аршина, ширина – 5 аршин, высота – 2 ½ аршина. Построен дом в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценка дома с кухней и сенями за тысячу двести десять (1210) рублей.

8. Амбар – деревянный, крытый соломой, длина – 6 аршин, ширина – 6 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за восемьдесят (80) рублей.

9. Хлев деревянный, под соломенной кровлей, длина – 12 аршин, ширина – 5 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за сто сорок (140) рублей.

10. Навес – деревянный, под соломенной кровлей, длина – 5 аршин, ширина – 5 аршин, высота – 3 аршина. Построен в 1878 году. Постройка сохранилась хорошо. Оценён за сто (100) рублей.

11. Сторожка при церкви – кирпичная, под железной кровлей, длина – 22 аршина, ширина – 8 аршин, высота – 3 аршина. Двери в ней одностворчатых – 4, окон 7 с двойными рамами, печей одна – голландская и одна русская. Построена в 1878 году. Постройка хорошо сохранилась. Оценена за двести (200) рублей.

Оценку составляли:

Благочинный священник Дмитрий Нечаев

Священник Алексей Бунин

Священник Тихон Воскресенский

Священник Тихон Песков

Диакон Андрей М???

Псаломщик Николай Корыстин

Церковный староста Фёдор Седых

Представители от крестьян села Озёрки крестьянин Семён Павлов Плеханов, а за него неграмотного и за себя подписался крестьянин этого села Никифор Прохоров.