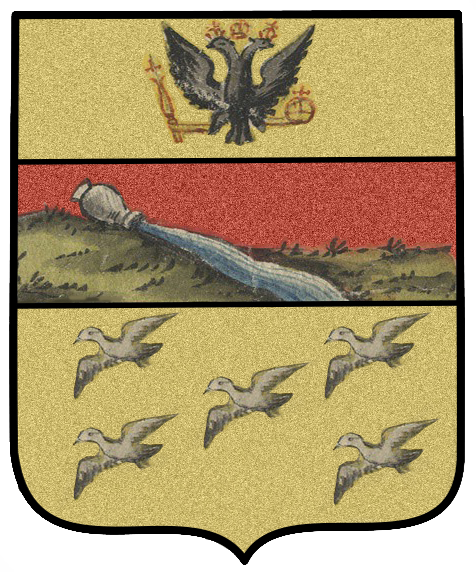

3-й благочиннический округ

Землянского уезда

Воронежской епархии

с. Васильевское.

Храм Владимирской иконы Божией Матери

ВАСИЛЬЕВСКОЕ.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Строителем храма быль помещик Василий Петрович Камынин. В 1787 году он пошёл к епархиальному начальству с прошением о разрешении ему «…в новонаселённой деревне его Васильевской, за дальним оной от приходских церквей расстоянием построить каменным зданием церковь; а до того времени, пока при этой церкви чрез переселение к ней из других деревень моих крестьян, не исполнится приходских ста дворов, а в них не менее мужеского пола четырёхсот душ, я обязываюсь в каждый год будущим священно и церковнослужителям производить по 15 рублей, хлеба озимового по семи и ярового по 8 четвертей, а также отвести землю под церковь, на кладбище, священно и церковнослужителям под селитьбу и на пашню 33 десятины из собственных своих дач и на действительное им навсегда владение – укрепить указную им пропорцию…»[1]. Почти через 2 года, в начале мая 1789 года, разрешение на строительство церкви было получено Камыниным. В присланной храмозданной грамоте прописано: «Божиею милостью смиренный Иннокентий, епископ Воронежский – по изволению св. Правительствующего всероссийского Синода и по власти данной нам от великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа, благословляем мы по прошению епархии нашей, Землянской округи помещика майора Василия Камынина в деревне его, Васильевской, вновь церковь каменным зданием во имя Пресвятыя Богоматери явления иконы ея Владимирския построить. Сего ради кафедрального нашего Благовещенскаго собора чередный иерей имеет оную церковь, с принадлежащим молитвословием заложить, с тем однако ж, чтобы как под кладбище той новой церкви, так под селитьбу и усадьбу и на содержание священно-церковнослужителям указное по силе данной межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам инструкции, число земли в одном месте, а не полосами, в недальнем от тоя церкви расстоянии из дач означенного майора Василия Каманина, по его обязательству, законным порядком справлено, отказано и в действительное их священно-церковнослужителей владение утверждено было прежде освящения тоя церкви не отменно. Когда же храм устроен и всем церковным благолепием снабдён, а земля справлена, отказана и о действительном священно-церковнослужителям тою землёю владении законное утверждение в консисторию представлено будет; тогда и об освящении оного храма и об определении к нему священно-церковнослужителей благословение наше воспоследует. Дана сия грамота в Воронеже за подписанием нашея руки и с приложением печати. Апреля 20 дня 1789 года, которую и велеть хранить в храме, когда устроен будет навсегда»[2]. К документу приложена сургучная печать с изображением благословляющей руки. Одновременно с храмозданной грамотой был прислан особый указ, в котором, между прочим, предписывалось окружному благочинному взять с Камынина «о произвождении по его обязательству, будущим священно и церковнослужителям денежного и хлебного жалованья, пока на полнен будет приход сотным числом дворов, подписку и прислать оную в консисторию»[3].

Через 10 лет помещик Василий Камынин донёс епархиальному начальству, что церковь в его деревне Васильевской устроена, и просил об её освящении. Консистория запросила от местного благочинного сведения: действительно ли устроена Камыниным церковь, и все ли обязательства выполнены строителем. Благочинный, представив в консисторию опись церковного имущества вновь устроенной церкви, донёс, что «церковь состоит освящению в готовности..., а указная пропорция земли на содержание священно и церковнослужителей не отведена по взаимному согласию как определённого к этой церкви священника, так и помещика, потому что священник согласился у помещика быть на руге, а помещик как его священника, так и имеющих определяться священно и церковнослужителей, ежели они согласны будут содержаться на руге, также согласен»[4]. Вследствие чего епархиальное начальство отказало Камынину в даче разрешения на освящение церкви. Тогда Василий Камынин в октябре 1799 года, заявив консистории, что обещанная им узаконенная пропорция земли на содержание будущего причта построенной им церкви отведена и во владение причта утверждена, представил запись, совершённую 13 октября 1799 года в Землянском уездном суде, в которой прописано: отдано Камыниным, «под новопостроенную Землянского уезда, в сельце его Васильевском церковь из отмежёванной ему в единственное его владение земли 33 десятины, со всеми принадлежащими угодьями, которая земля от него никому иному не продана, не заложена и у кого не в каких крепостях не укреплена, а креплена той церкви священно- и церковнослужителям, и будет та земля от него Василия почему-нибудь отойдёт, то должен он такое ж количество десятин дат по способности к той церкви из той же его дачи»[5]. Ввиду этой дарственной записи епархиальным начальством разрешено освятить храм. 27 октября 1799 года церковь освящена[6].

Храм находился за чертой села – между ним и помещичьей усадьбою. Площадь, занятая церковью, несколько возвышена над общим уровнем местности, на которой расположено село. Но, несмотря на такое выгодное положение, внешний вид церкви не отличался красотою: четырёхугольная, продолговатая, далеко не изящной архитектуры, об одной главе на непропорционально коротком куполе, церковь скорее поражала скромностью своей фигуры, чем величавостью и грацией. Храм построен из кирпича на каменном (белого цоколя) фундаменте. В длину от восточной стены алтаря до западной трапезы церковь имела 32 аршина, в ширину храм между боковых дверей – 15 аршин, алтарь и трапезная – по 12 аршин. Высоты около 30 аршин. Наружные стены гладкие, оштукатурены. Кровля железная, покрашена зелёной краской. Крест на церкви плотного железа, четырёхгранный, позолоченный. Окна размещены в два яруса: нижнего пояса окна продолговатой формы, 3 аршина в высоту и 1½ аршина в ширину с железными решётками; окна верхнего ряда – полуциркульные, без решёток. В церковь вели три двери: с западной, северной и южной сторон. Все они по материалу, форме и размерам одинаковы: деревянные, кованные железом, двустворчатые и выкрашенные зелёною краскою; высота их – 3½ аршина, ширина – 2 аршина, отворяются все двери внутрь. С церковью была нераздельно соединена одновременно с нею выстроенная каменная колокольня. Она несколько выше церкви, оканчивалась железным позолоченным крестом, укреплённым на восьмигранном шпиле. По форме она четырехугольная, украшена барельефами; на ней 5 колоколов: 1-й весит 40 пуд. 27 ф., 2-й – 26 пуд., 3-й – 11 пуд., 4-й – 5 пуд. 7 ф., 5-й – 24 ф. Церковь была окружена каменною оградою; сложена она одновременно с церковью сплошною кладкою. Возле церкви, вне ограды, находилась каменная караулка о двух комнатах, разделённых деревянною перегородкой: в одной из них помещалась просфорная, в другой – церковная сторожка[7].

Внутри церковь представляла палату. Стены оштукатурены, выкрашены голубой масляной краской и покрыты священною живописью. Пол каменный. Алтарь не отделён от храма капитальною стеною. В длину он имел 10 аршин, в ширину – 9½ аршин. В алтаре 3 окна, в каждой из 3-х стен его по одному. Престол из дубового леса; длина, ширина и высота его одинакова – 1½ аршина. Над престолом была устроена массивная круглая сень на 4-х круглых колоннах. Сень окрашена белой краской, карниз – вызолоченными виньетками и барельефами; из-под карниза косяками спускались к престолу занавеси, прикреплённые к колоннам на 1,5 аршина выше престола. Занавеси сделаны из проклеенного холста, изнутри выкрашены голубой краской, снаружи позолочены. Колонны закреплены на тумбах, выбелены, оканчиваются верху вызолоченными капителями. Внутри сень выкрашена в прозрачный голубой цвет, посередине её находится изображение Бога Отца, окружённого ангелами. За престолом стоял медный, посеребренный семисвечник с лампадами из разноцветного стекла; по правую сторону от восточного окна помещался запрестольный крест, по левую – запрестольная икона Божией Матери, над нею на стене в ореховом киоте – храмовая икона Владимирской Божией Матери. Жертвенник по форме представлял продолговатый о 4-х ножках стол, покрытый парчою, помещается в нише. В углублении ниже изображена Тайная Вечеря. Недалеко от жертвенника, под северным окном, – стол для просфор[8].

Иконостас был сделан из липового дерева; сохранился в первоначальном виде и капитальным изменениям не подвергался. В описи церковного имущества, составленной в 1809 году, он показан окрашенным «палевою краскою», а карнизы – покрытыми «голубой с лаком», но в 1867 году перекрашен в белый цвет. Иконостас трёхъярусный. Пояса отделяются друг от друга вызолоченными карнизами. Между иконами – выкрашенные красной краской колонны с позолоченными капителями. Царские двери сделаны под аркою; двери резные, створчатые, украшены золочёною резьбой. На Царских вратах – образ Благовещения, под ним – четырёх Евангелистов. Вверху, над Царскими дверями, в полуциркуле арки в сиянии Духа Святого[9].

По правую сторону Царских врат находилась икона Иисуса Христа, сидящего на троне; затем следуют иконы – Сретения Господня, Святых митрополитов: Алексея Московского, Димитрия Ростовского и Николая Чудотворца. На левой стороне – Божия Матерь, сидящая на троне, за Ней иконы: Покрова Пресвятой Богородицы, Святого Иоанна Предтечи, Апостола Петра, праведной Анны и царицы Елены. На южных дверях, находящихся справа от Царских врат – Архангел Гавриил, на северных дверях, находящихся слева от Царских врат – Архангел Михаил. Иконы Спасителя и Божией Матери с серебряными позолоченными венками[10].

Во 2-м поясе: в середине над Царскими дверями – икона Тайной Вечери. По правую сторону иконы: Рождества Христова, Богоявления и Преображения Господня. По левую – иконы: Успения Божией Матери, явления Святой Троицы под дубом Мамврийским и Рождества Пресвятой Девы[11].

В середине 3-го пояса – распятие Христово с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом; над ними Воскресение Христа. По правую сторону – несение креста Спасителем и далее в круглой раме 6 Апостолов: Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп и Варфоломей. По левую – моление о чаше и затем в круглой раме 6 других Апостолов: Матфей, Фома, Иаков Алфеев и Симон Зилот, Иуда Иаковлев и Павел[12].

Иконостас заканчивался под сводами храма большим крестом, по правую сторону которого находились ветхозаветные скрижали и первосвященнический кидар, по левую – Евангелие и чаша[13].

Перед алтарём возвышается солея над намостом храма на одну ступень, к середине её был приделан полукруглый амвон. На солее перед образом Сретения Господня на резном аналое помещался образ Спасителя в киоте, в серебряной, позолоченной ризе; в последней весу 1 ф. 39 зол. Перед образом Покрова Божией Матери на аналое в киоте – икона храма Владимирской Божией Матери в короне из стразов и в серебряной позолоченной ризе; в ней весу 1 ф. 40 зол. По сторонам солеи находились клиросы; они – деревянные столярной работы, перилообразные, выкрашены голубой краской. На правом клиросе стоял большой стол, приспособленный для чтения богослужебных книг; верхняя крышка поката, под ней – просторный ящик. Такого же устройства, но меньших размеров, стол на левом клиросе. По бокам и позади клиросов размещены на аналоях иконы праздников в честь Спасителя, Богоматери и святых. Длина храма от алтаря до трапезной 13 аршин. Она отделялась от храма капитальной стеной с аркой посередине. С правой стороны от неё находилась в позолоченной раме на стене икона Святителя Николая Мирликийского Чудотворца, по левую в позолоченной раме икона Святителя Митрофана Воронежского. Ширина трапезной 6,5 аршин[14]*.

В фонде Воронежского губернского исполнительного комитета в списке церквей Землянского уезда на 10 ноября 1922 года значится Владимирская церковь села Васильевское Краснодолинской волости, здание каменное, 200 кв. сажень. Договор с уездным исполнительным комитетом не заключён, храм действующий. Произведено изъятие церковных ценностей весом 16 ф. 31 зол.: 3 чаши, 2 креста, 2 дискоса, кадило, лжица, 2 звездицы, 2 оправы с Евангелий, трёхсвечник[15]. Согласно справке, выданной Краснодолинским сельсоветом, «…церковь в с. Васильевского не работает с 1935 г., по техническим причинам…»[16]. Аварийность храмов очень широко использовалась властью, в большинстве случаев она была ложной, выдуманной. Церковной общине выставлялась за ремонт огромная сумма, которую

община не могла собрать. 19 мая 1938 года по Васильевской церкви составлен акт о техническом состоянии, который гласит: «Фундаментные камни – цоколь дали осадку в углах некоторых средних стен, штукатурка наружных стен отвалилась, в результате чего кирпичная кладка начала разрушаться – выветривание кирпича. Карнизные тяги имеют выпады кирпича, крыша негодная в полном основании. С Восточной и Западной стороны стены имеют трещины до 60 мм. С внутренней стороны штукатурка отвалилась до 40 %. Потолки в алтаре имеют вид выпуклости-прогиба по причине гниения балок и держащих щитов. Стены имеют продольные рассадины как с наружной, так и с внутренней стороны. Штукатурка отвалилась, пол в алтаре прогнил – загнивание грибком. Пол в службе имеет осадки – на основании вышеизложенного комиссия находит: службу производить в церкви опасно, ввиду её ветхости. Предложить церковному совету отремонтировать церковь капитально с участием тех. надзора. Срок ремонта устанавливает Президиум РИКа. Комиссия отмечает, что церковь в течение 30 лет не ремонтировалась, в результате чего произошло разрушение кирпичной кладки стен, особенно наружных, где выветривание кирпича произошло до 50 %. Комиссия выехала и произвела осмотр на основании решения Президиума РИКа от 17 мая 1938 г. Комиссия в составе: зав. Коммунального отдела Касторенского РИКа В. В. Вариводина, техника М. Мельникова, инженера строителя сахзавода Ф. М. Беленкова, члена Краснодолинского сельсовета М. Е. Курбатова в присутствии А. Ф. Михаревой»[17].

19 мая 1938 года был составлен акт об отказе общины верующих Васильевской церкви от ремонта: «Мы ниже подписавшиеся комиссия в составе председателя Краснознаменского сельсовета тов. Колбасенко, зав. Райкомхоза Касторенского РИКа тов. Вариводина, техника РИКа тов. Мельникова, председателя церковного совета Васильевской церкви Теплякова Сем. Фил. Ивановского с/с, Горшеченского района, Курской области, члена церковного совета той же церкви Голубятникова Александра Никоновича, в присутствии священника этой церкви Михарева составили настоящий акт о нижеследующем: Осмотрев техническое состояние церкви ещё раз убедились в том, что ремонтировать церковь нельзя. Председатель церковного совета Тепляков и член церковного совета Голубятников, заявили, что при разговоре с верующими – последние заявили о невозможности её ремонта, так как она пришла по своей ветхости в полную негодность, а по заявлению церковного совета ремонт её стоит дороже постройки новой, о чём составили настоящий акт»[18]. Храм закрыт постановлением Комиссии по вопросам культов при Президиуме Курского областного исполнительного комитета от 5 августа 1938 года, протокол № 16: «...Договор с общиной Васильевской церкви Касторенского района расторгнуть. Церковь закрыть, передав здание Васильевской церкви на снос районного строительства…»[19].

В справке, выданной сельским советом, значится: «Выдана настоящая справка в том, что со стороны верующих с. Васильевка Краснодолинского с/совета Касторенского р-на протеста против закрытия церкви, по техническим соображениям, не поступало»[20].

Примечания:

[1] Священник Венедикт Преображениский. Село Васильевское [Текст] / В. Преображениский // Воронежские епархиальные ведомости. – 1884. – № 17. – С. 593 – 594.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же. С. 594 – 595.

[7] Там же. С. 595 – 597.

[8] Там же. С. 597.

[9] Там же. С. 598.

[10] Там же.

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] Там же.

[14] Там же. С. 599.

* Подробнее о храме и селе смотрите: Священник Венедикт Преображениский. Село Васильевское / Воронежские епархиальные ведомости. – 1884. – № 17 – 19.

[15] Собрание сведений о церквях, монастырях, молитвенных зданиях, находящихся в уездах Воронежской губернии // ГАВО. Ф. Р-4. Оп. 1. Ед. хр. 473. Л. 66об, 67.

[16] Списки церквей, закрытых по решению облисполкома за 1939 – 1941 гг. // ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 4. Ед. хр. 10. Л. 7.

[17] Материалы о закрытии церквей Касторенского района // ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 4. Ед. хр. 36. Л. 86.

[18] Там же. Л. 84

[19] Там же. Л. 80.

[20] Там же. Оп. 4. Ед. хр. 36.

Иерей Александр Шашкин. Из книги "Касторенские святыни".

Архив: РГИА

Шифр: Ф. 799 Оп. 33 Д. 243

Июля 2 дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежавших Богородицкой церкви села Васильевского (Камынино тож) третьего благочиннического округа, Землянского уезда, Воронежской епархии.

При осмотре строений оказалось, что Богородицкой церкви села Васильевского (Камынино) принадлежат нижеследующие строения:

1. Храм, каменный, снаружи и внутри отштукатурен, крыт железом, окрашен ледянкой. Длина церкви, считая и колокольню, – 40 ½ арш., ширина её – 14 арш. и высота до верха карниза – 15 арш. Больших окон – 15, малых – 6, дверей наружных створчатых – 3. Иконостас длиною 12 арш., высотою 12 арш; оценен оный в три тысячи (3000) руб. Колокольня в три яруса, общей высотой до верха карниза 26 аршин. Ближайшие к церкви чужие строения: амбар землевладельцев Г. Кареловых с юго-западной стороны в 31 саж. Здание храма сохранилось хорошо. Оценена вместе с иконостасом и колокольней в пятнадцать (15000) тысяч руб. Построена в 1798 г.

2. Сторожка при церкви – стены кирпичные, крыта железом. Длиной 12 аршин, высоты 3 ½ аршина, ширина – 13 ½ аршин. Окон 4, дверей 2. Сохранилось здание хорошо. Оценена в пятьсот (500) рублей. Построена в 1890 г.

3. Школа, стены деревянные, длина её – 15 ½ аршин, ширина – 14 аршин, высота стен – 4 аршина, дверей 6, окон 10, сени – 3 аршина; ширина – 14 аршин, высота – 4 аршина, 1 дверь. Школа и сени крыты железом. Сохранилось здание хорошо, оценено в 1200 руб. Построена школа в 1896 г.

Благочинный 3 округа священник Дмитрий Нечаев.

Священник Валерьян Смирнов.

Священник Владимир Вознесенский.

Священник Митрофан Гуляев

Псаломщик Геннадий Бунин.

Церковный староста крестьянин Иван Крючков, а по его безграмотству подписался Егор Лубошев.

Представители от прихожан крестьяне: Василий Макаров и Петр Голубятников, а по их безграмотству подписался Егор Лубошев.

Шифр: Ф. 799 Оп. 33 Д. 243

Страховая оценка.

Июля 2 дня 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежавших Богородицкой церкви села Васильевского (Камынино тож) третьего благочиннического округа, Землянского уезда, Воронежской епархии.

При осмотре строений оказалось, что Богородицкой церкви села Васильевского (Камынино) принадлежат нижеследующие строения:

1. Храм, каменный, снаружи и внутри отштукатурен, крыт железом, окрашен ледянкой. Длина церкви, считая и колокольню, – 40 ½ арш., ширина её – 14 арш. и высота до верха карниза – 15 арш. Больших окон – 15, малых – 6, дверей наружных створчатых – 3. Иконостас длиною 12 арш., высотою 12 арш; оценен оный в три тысячи (3000) руб. Колокольня в три яруса, общей высотой до верха карниза 26 аршин. Ближайшие к церкви чужие строения: амбар землевладельцев Г. Кареловых с юго-западной стороны в 31 саж. Здание храма сохранилось хорошо. Оценена вместе с иконостасом и колокольней в пятнадцать (15000) тысяч руб. Построена в 1798 г.

2. Сторожка при церкви – стены кирпичные, крыта железом. Длиной 12 аршин, высоты 3 ½ аршина, ширина – 13 ½ аршин. Окон 4, дверей 2. Сохранилось здание хорошо. Оценена в пятьсот (500) рублей. Построена в 1890 г.

3. Школа, стены деревянные, длина её – 15 ½ аршин, ширина – 14 аршин, высота стен – 4 аршина, дверей 6, окон 10, сени – 3 аршина; ширина – 14 аршин, высота – 4 аршина, 1 дверь. Школа и сени крыты железом. Сохранилось здание хорошо, оценено в 1200 руб. Построена школа в 1896 г.

Оценку составляли:

Благочинный 3 округа священник Дмитрий Нечаев.

Священник Валерьян Смирнов.

Священник Владимир Вознесенский.

Священник Митрофан Гуляев

Псаломщик Геннадий Бунин.

Церковный староста крестьянин Иван Крючков, а по его безграмотству подписался Егор Лубошев.

Представители от прихожан крестьяне: Василий Макаров и Петр Голубятников, а по их безграмотству подписался Егор Лубошев.